今回は防音壁の下地材組み立て編。

前回の構想〜購入編はこちら

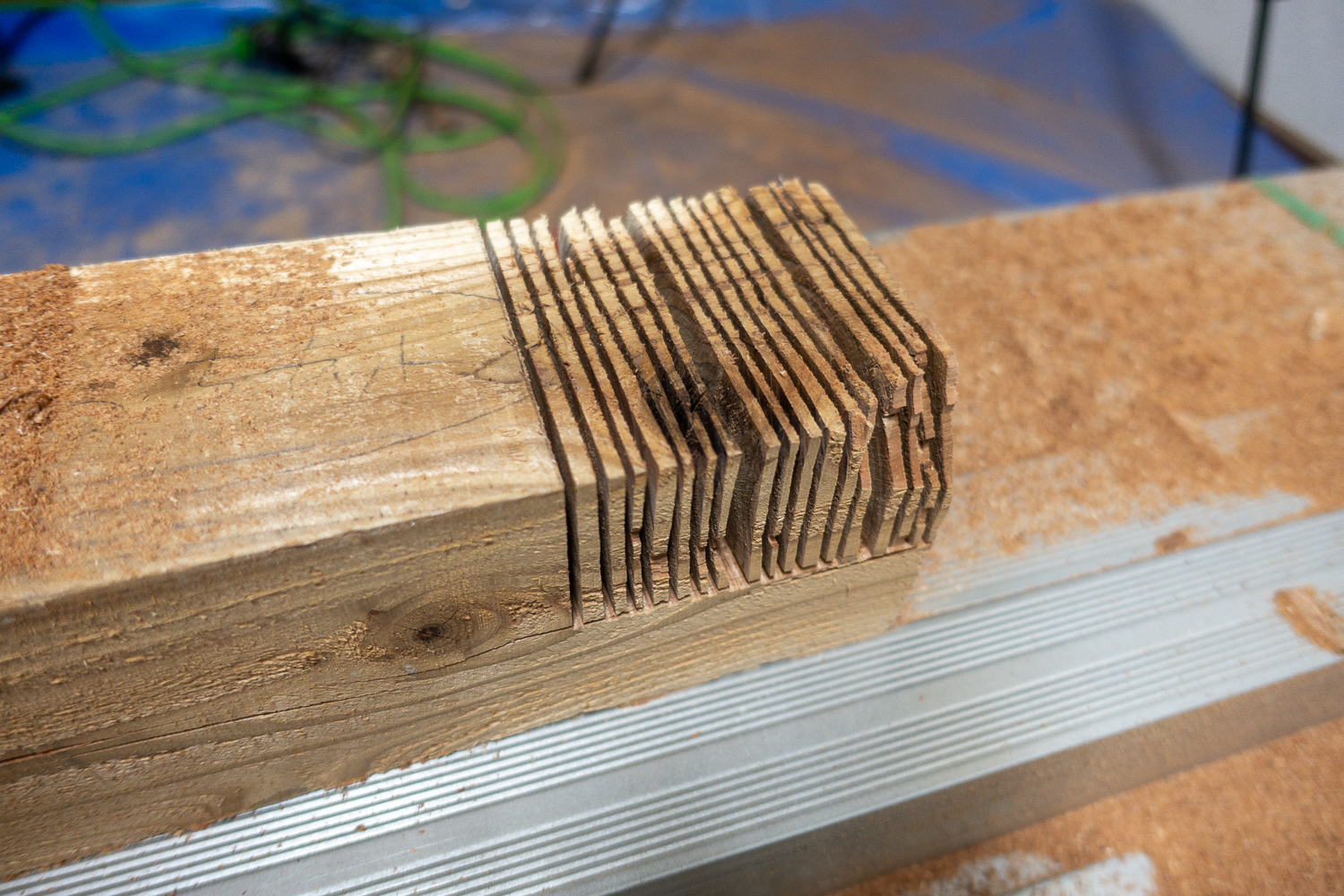

今回から防音壁を作っていきます。スタジオ作りのメイン。絶対大変。壁作り概要だいぶ前の画像ですが、壁全体の高さはこんな感じ。地下室の床から地上階の天井まで。高さは4mくらい。あーもう絶対大変。現状は床を作ってこんな[…]

地下室の床(フローリング)から地上階の天井までの高さを測ると4メートルと9センチありました。

購入した軽天は4メートルなので9センチ足りず。

以前大引に使った9センチの角材を軽天の下に固定することにします。

角材同士が交差するところはまた相欠継手で繋ぎます。

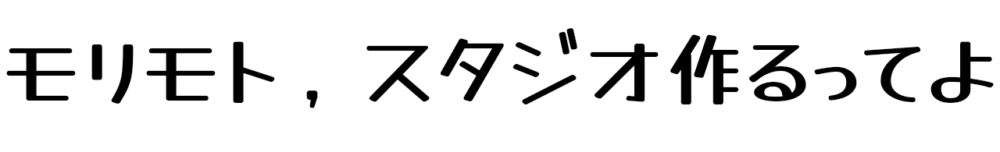

こういうやつ↓

相欠については以前の作業(大引材を買って相欠処理)があったのでスムーズに進みました。

木材が交差するところを幅9cm×深さ4.5cm切り欠きます

切り欠く範囲を丸ノコでびゃーびゃー切ると

手でバキバキ折れます

ノミで綺麗にして終わり。これは何度もやったのでサクサク進む。いや〜経験って大事ダナー

直後に圧倒的凡ミス。長さ全然違うやんけ。何が経験よ。

まーでも短すぎるよりはマシなので全然セーフ。

ながーいビス(210mm)を買ってきて

組んだところにブチ込んだり

床にがっちり固定するために「斜め打ち」角度違いで×2本。これをそこかしこに。

ドライバーで回す前にハンマーで叩いて刺し込んでおくと非常にやりやすいことを発見しました。

「革命なのでは…??」とひとりで呟いて楽しく作業を進めます。

インパクトドライバーでズバズバ回すとこんな感じになる。

「めちゃめちゃ綺麗…まさか…風雲児…?」と呟いてひとりでテンションを保ちます。

自分で褒めても意外と結構テンション上がる。おすすめ。

こんな感じで、床に9センチの高さの土台ができました。

ここからいよいよ軽天の出番

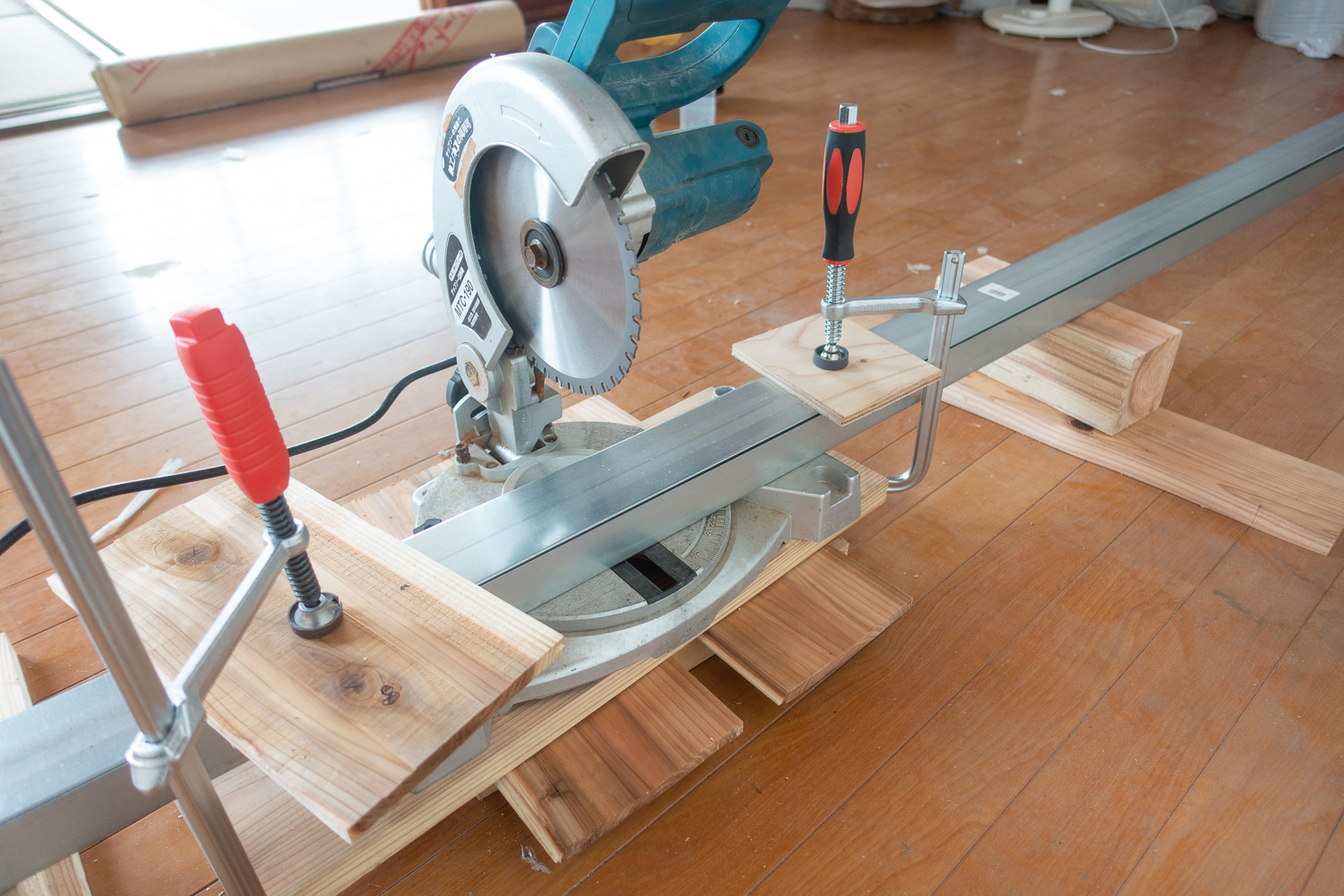

まずはランナー凹を壁の横幅に合わせて切断します。

切断するときは、コの字型のランナーを

2本、互い違いに組むと丸ノコで切りやすくなる。 金属切るのは経験がなくてちょっと怖いのでクランプでガチガチに固定しました。ビビる風雲児。

金属切るのは経験がなくてちょっと怖いのでクランプでガチガチに固定しました。ビビる風雲児。

卓上丸ノコは垂直&直角に切るのに便利。断面めちゃ綺麗。

「えっ…軽天切るの初めてなんですか……!?…天才だ……!!」

さっきの角材に

今切ったランナー凹を乗せます。

軽天用のビス。「一発」ってなんか景気よくて好き。

角材に固定していきます。固定用のビスは90センチ間隔。

こんな感じで固定。

このランナー凹に前回説明した要領でスタッド凸をはめていきます。

スタッド凸を立てて ぐいっと回すと

ぐいっと回すと

ガコン!と固定されます。

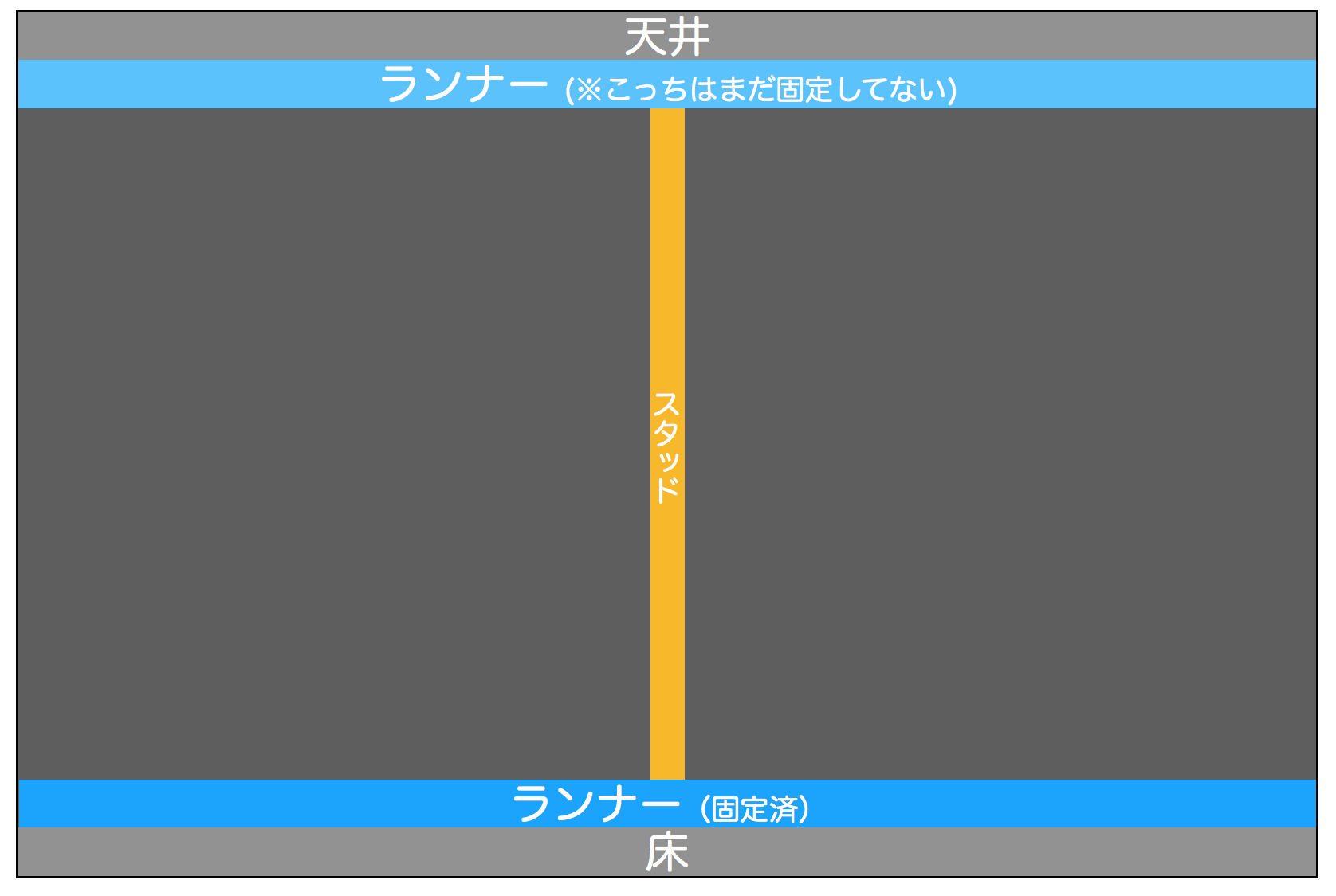

このとき天井側のランナー凹は、まだ天井に固定していません。

いわばスタッド凸に載っかっているだけの状態。

真ん中のスタッド凸一本だけでもバランスをとれば割と安定しました。

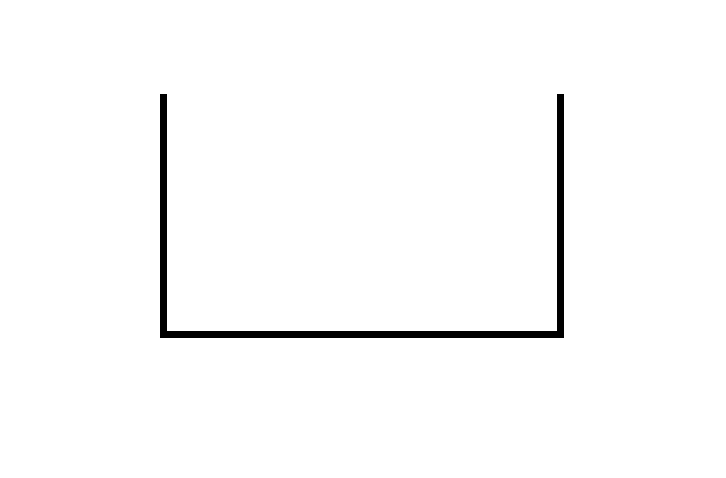

図にするとこんな感じ

この状態で水平器を使ってスタッド凸の垂直をとります。 すると、天井側のランナー凹がちゃんと床側のランナー凹の真上にくる。

すると、天井側のランナー凹がちゃんと床側のランナー凹の真上にくる。

ランナー凹の位置を決めたら、以前に探しておいた天井の下地材(青いマスキングテープが下地材の位置)をめがけて

ビスで固定します

こうしてランナー凹の位置が決まったら、ランナー凹にスタッド凸を固定していきます。

それ専用のビス。

上にばちこん

下もばちこん これで終わり。

これで終わり。

真ん中以外もスタッドをはめていきます。

まずは端っこから。

次々はめていきます。この辺はとても簡単。目に見えて進むから楽しい。

脚立の上からの景色。こわー

最初は本気で足がすくんでましたが、作業を進めていくと慣れました。人間すごい。

そんなこんなで壁下地、一番奥の面が組み終わりました。うれしい。

この後は横の壁の下地材を組みます。

そして今更ですが地下室部分のコンクリート面に防湿シートを貼り忘れていました。

えらいこっちゃ。

関連記事:自作防音壁DIY これまで

GWをグラスウールと読み間違えるようになってしまいました。もう治らない気がする。今回も引き続き軽天組み前回の記事https://morimotoyoshiki.com/2021/04/24/08/17/982/&[…]

前回組み立てた軽天。今回はここに吸音材のロックウールを施工します。似たような吸音材でグラスウールというのもあります。素材は違いますが見た目も機能も大体一緒。このブログでは一緒にして書きます。ロックウール(グラスウール)の吸音[…]

自作スタジオの防音壁作り。前回までで軽天で壁の下地を組み、吸音材のロックウールを詰め込むところまでいきました。[sitecard subtitle=関連記事 target=blank url= https://morimot[…]

ドラム用スタジオDIY、ひとまず壁作りはこの記事でひと段落します。その後は天井の防音や防音ドアを作ったりして、最後の最後に内装の吸音材を貼って完成。この壁を作ってしまうと一番大きい脚立が出せなくなるので、脚立があるうちに[…]

完成品まずダイジェストで製作〜完成品までの画像以下で仕組みから作り方、結果まで書きます。取り付け前、現状 自作スタジオの防音壁。現状こんな感じになっています。今回はここに防音装置[…]

本日36歳になりました。ウェイ。特別なことは何もなく、コメダでブログを書いています。モーニングはC一択。今回はスタジオ内装の仕上げ、吸音ボードの貼り付けをやっていきます。これでスタジオ内は完成です。この画像の壁[…]

スタジオDIY 最初から読む

ブログも作るってよ。モリモトです。 ひょんなことから一軒家の一室(+地下室)をDIYでスタジオに改造することになりました。目標はドラムの宅録ができるやつ。せっかくなのでその経過をブ[…]

スタジオDIYまとめ

このブログを開設して今月で一年。(2021年12月)無事にスタジオは完成し快適にドラムが叩けています。夜遅くまで叩くこともありますが苦情は一件もなし。ウェイ。一年間のスタジオDIYの記事をまとめて振り返ってみます[…]